当前,社区普遍缺乏面向儿童群体的系统金融教育渠道,相当一部分儿童对货币功能、储蓄规划、风险防范等基础金融知识认知模糊,在鱼龙混杂的网络环境影响下,易受冲动消费心理主导,对借贷风险、金融诈骗等缺乏足够警惕。同时,家庭金融讨论氛围薄弱,学校相关课程缺失,社区金融教育资源零散,导致儿童在金融知识获取、态度塑造和行为养成上存在明显短板,对儿童未来独立生活和社会融入构成潜在阻碍。“汇丰儿童财智小镇”公益项目自2024年起在北京、上海、杭州、西安、南宁、成都六大城市试点落地,致力于为社区儿童构建系统化、场景化的金融教育生态,填补社区金融教育的空白。

一、项目设计与核心内涵

“汇丰儿童财智小镇”由北京汇丰公益基金会发起,通过系统化、趣味化金融教育,助力儿童树立正确金钱观与理财观,提升金融知识与实践能力。项目依托北京、上海等六大城市社区资源,以“五社联动”构建沉浸式社区金融教育模式:以儿童参与经济生活为主线,将财商系列活动与“行为代币”结合,让儿童在模拟市场中体验货币消费与再分配,学习基础交易技能,理解商品价值与规则。同时配套财商桌游、财商嘉年华等多元活动,联动多方形成“知、意、行、境”四维一体金融教育体系,实现对儿童金融素养的全面干预。

儿童社区金融教育的核心挑战在于其须兼顾基础认知启蒙的需求、场景体验的实践土壤与协同发展的成长环境。在“汇丰儿童财智小镇”中,这种复合需求通过“知、意、行、境”四个维度获得了系统性支撑。“知”聚焦社区高频场景,围绕货币功能、预算制定等基础内容,摒弃灌输式教学,简化知识并结合日常解读,助儿童快速理解并应用于消费、储蓄等场景,实现“学即能用”。“意”是塑造儿童健康的金融态度,针对社区儿童易受同伴消费行为影响、风险防范意识薄弱的特点,重点引导他们建立理性消费、主动储蓄与金融安全三大观念,进而塑造与社区生活实际深度契合的金融价值观。“行”是引导儿童实践金融行为,依托社区场景设计沉浸式实践载体,通过社区“行为代币”交易让儿童练习比价消费,借助银行模拟点体验储蓄,利用市集实践收支规划,推动知识向行为转化,让儿童在“做中学”过程中养成可操作、可重复的日常金融行为习惯。“境”是构建协同教育生态,立足社区“熟人社会”特质,推动朋辈财商小组发展,培养形成金融讨论氛围,举办财商嘉年华,激活家庭、邻里及社区组织作用,构建“社区内学金融、在社区用金融”的生态,这一生态是社区金融教育有别于学校常规课堂教育的优势所在。

“知、意、行、境”相互支撑,既夯实教育基础,又凸显实践属性。依托社区生态协同效应,儿童得以在真实生活场景中,循序渐进地提升金融素养。

二、实践路径与创新探索

“汇丰儿童财智小镇”项目在实践中形成了可复制、可推广的金融教育实施路径,创新点主要体现在三方面。其一,便是依托社区场景的沉浸式学习与多元活动融合。项目通过四大核心载体,将金融教育深度融入社区日常。财商桌游课程设计“财富魔法兔子桌游”等系列游戏,让儿童在模拟银行存款、市场交易、管控风险、购置保险中理解金融工具,比如存款时选择是否存入“银行”获利息,面对模拟自然灾害等风险需做好资产管理以减少损失。PBL项目式实践以社区真实场景为背景,各地社区结合特色设计环节,像“模拟小镇”“摊位市集”等。“小小创业营”活动中,儿童组建团队、设计产品、核算成本与定价,面向公众销售,既掌握成本收益知识,又锻炼了团队协作与问题解决能力。财商嘉年华作为社区互动枢纽,设模拟市场、财商职业体验等区域,提升家庭对金融素养的认知,促进亲子共参与,孕育友善的社区金融教育氛围。行为代币系统是场景串联核心,可在社区模拟银行、合作商铺流通,儿童通过参与课程、完成任务等获取,用于消费、储蓄或捐赠,模拟真实经济社会货币循环。同时,行为代币关联认知劳动与收入,助儿童理解“收入——支出——储蓄”逻辑,强化社区金融实践的连贯性。

其二,“汇丰儿童财智小镇”基于“知、意、行、境”四维评估体系保障成效。依托学术团队支持,项目设计了科学评估工具,前后测问卷涵盖金融知识掌握、态度倾向、行为表现、环境感知与交互等维度,通过对比儿童参与活动前后的表现,清晰呈现项目带来的具体影响和变化。项目实施中,动态评估机制贯穿始终。团队实时收集家长对活动内容趣味性、实用性及安排合理性等方面的反馈,各地区负责人据此因地制宜调整活动内容,确保符合儿童认知特点和发展需求,同时精准界定与调整适龄对象。此外,通过持续评估课程内容梯度,及时发现各阶段衔接问题并制定调整策略,保证课程体系的科学性和连贯性。项目结束后,对儿童、家长、社区工作者、高校学者等多元主体开展深度质性访谈,收集其对项目的认知、感受和建议。各地社工撰写的详细亲子观察记录和工作日志,细致记录项目执行状况、儿童行为及观念变化等细节,补充了量化数据未覆盖的内容,使评估结果更全面客观,为项目持续优化提供有力支撑。

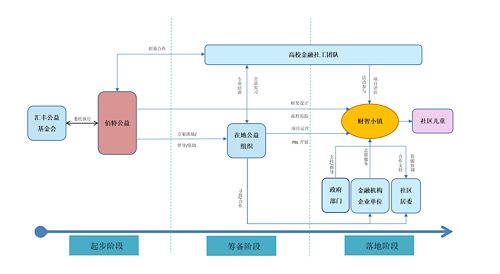

其三,多方协同的生态化运营。项目顺利整合社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源、学术机构和企业等主体资源,构建起多方协同的社区金融教育公益生态——政府部门提供政策支持与场地保障,推动项目在6个城市社区顺利落地;企业方汇丰中国及其企业公益基金会提供重要资金支持。社会组织上海百特教育咨询中心(佰特公益)充分调动自身枢纽角色,负责项目蓝本设计、资源整合和执行落地,并与北京汇丰公益基金会合力持续投入产品研发与专业师资,为后续的教具研发提供有力支持;学术机构中央财经大学社会与心理学院则深入项目一线,负责参与项目督导、智库支持和评估监测,确保金融教育活动的有效性,并为项目后续优化制定详细路线和建议;地方社会组织(如各地公益伙伴)参与项目共创与落地执行,帮助招募活动志愿者(如高校学生、家长等)承担引导、陪伴等工作,结合地方特色孵化出“小镇儿童管委会”、“中草药创业”等本土化实践形式;各地社区则为活动提供场地并链接邻里资源;家庭通过资源反哺与参与反馈,为项目提供持续改进动力。这种机制的创新在于主体角色间的互补而非简单叠加,形成教育合力(图为汇丰儿童财智小镇项目多元主体协作图)。

三、项目成效与社会价值

“汇丰儿童财智小镇”干预成效显著。其一,项目干预后,社区儿童金融知识掌握显著提升。数据显示,儿童在保险知识、借贷风险认知等方面进步尤为突出。项目实施前,大部分儿童对保险的作用和品类了解有限,但在参与项目活动后,保险知识后测平均分较前测提升40.8分,借贷风险认知后测平均分提升14.2分,80%以上儿童能准确理解保险的作用与借贷风险的规避方法。此外,前测中仅11.6%的家庭会定期讨论金融话题,后测中这一比例升至35.1%。社区内金融讨论氛围也得到显著改善,儿童与家庭、朋辈、社区的金融互动频率大幅提高,儿童对社区金融教育活动的认可度和参与意愿也显著高于前测。由此可见,在项目干预下,社区儿童金融教育已经逐渐形成“个体学习——家庭实践——社区互动”的良性循环。

其次,项目在社区实践过程中,突破了传统金融教育“单向灌输”的局限,形成了具有推广价值的生态化干预模式,转化为显著的项目成效。微观上,通过财商桌游、PBL实践等体验式载体,将抽象金融概念转化为可操作的情境任务,激活儿童主体性,在社区中构建起“体验——反思——实践”的学习闭环;中观上,以“双轨参与机制”推动家庭与社区深度联动,使家长从“旁观者”变为协同学习者,实现金融教育从社区到家庭的场景延伸;宏观层面,有效链接政府、企业、高校、社会组织等多方资源,构建起涵盖政策支持、资金注入、专业指导及在地实践的完整链条。这种协同模式不仅整合了分散的教育资源,更形成了“知识输出——实践转化——资源反哺”的可持续循环,弥补了传统金融教育对环境与个体间互动关系关注不足的缺陷。

其三,项目的社会影响显著,起到关键引领作用。项目不仅为儿童金融教育提供了可复制的场景化社区金融教育模式,更推动了家、校、社协同育人机制的创新。项目实践经验显示,通过社区嵌入、人才赋能、动态评估等策略,能有效破解儿童金融教育中社区支持不足、专业人才匮乏等难题,为儿童金融素养提升工作提供了重要实践范本。未来,“汇丰儿童财智小镇”将持续优化项目设计,深化社区合作,拓展人才储备,进一步扩大项目覆盖面与影响力,助力更多儿童在金融素养的培育中实现全面发展,为构建健康的社会金融生态奠定坚实基础。

(作者:方舒,中央财经大学北京社会建设研究中心主任、社会与心理学院教授;陈梓柏,北京大学人口研究所社会工作专业硕士研究生)